珠洲の話をしよう

Oku-Noto Fram cram school.

今回は、2017年に世界初となる極寒の大地におけるアートプロジェクト「南極ビエンナーレ」を開催したコミッショナーのアレクサンドル・ポノマリョフさんと、南極ビエンナーレに参加し現代ロシア作家のプロジェクトでコーディネーターを務める鴻野わか菜さんを迎え、極地の魅力について話を伺いました。

北川フラム(以下、北川):

二人のロシアに漂流してしまった人を中心に進めたいと思います。一人は大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう、1751年生まれ)。大黒屋光太夫は、アリューシャン列島で漂流し、当時の大権力を持っていた女帝エカチェリーナ2世にお会いする。これは井上靖の「おろしや国酔夢譚」(おろしやこくすいむたん)で描かれています。 高田屋嘉兵衛(たかたやかへえ、1769年生まれ)も国後島沖で漂流してロシアに行く。これが司馬遼太郎の「菜の花の沖」で舞台になっていて、国を超えて繋がっていくことの素晴らしさがありました。 普通だったら奴隷になってもよい、殺されてもよい人たちが、ロシアの女帝やレディたちと知り合えた。北前船という意味では、重要な寄港地である珠洲市とも縁が深い。その二人についてどう思うか、あるいはロシアではどう考えられているのかを伺いたいです。

アレクサンドル・ポノマリョフ【通訳:鴻野】(以下、ポノマリョフ):

4年間船乗りとして働いた私の経験からすると、嵐の後でどこか静かな陸地にやっと着いたという時に、人間の感覚はとても研ぎ澄まされます。その土地が気に入ってそこから去りたくないと感じるものです。そこには新しい国家を見るような感覚が生まれます。例えば、ゴーギャンもそういった例として挙げられると思います。なので、二人も最初は強い喜びを感じたのではないかと思います。とても感覚が鋭敏になっていて、その国の本質を理解することができると私は思います。

最近日本人に最も良い印象を抱いている民族はロシア人であるという統計を見ました。日本とロシアの間にはいろいろな政治的な問題もあるかもしれないですが、統計を見て驚きました。日本ではどうでしょうか?北川さんがロシアの作家を呼んで日本人と交流が深まることで、日本とロシアの関係も良くなっていくと感じています。

ある国と別の国が交流をする時、芸術家というものはその最先端にいてとても重要な役割を担うことができると思います。芸術家の仕事は違うものを結びつけることだと思いますし、それは芸術そのものの目的であるからです。日本の船乗りが偶然ロシアに来て、ロシアを体験するということも、例えれば、芸術的な体験だったのではないかと思います。これは日本の画家が花を描いたり、自然を描いたりして、世界を感じるわけですけれども、他の場所に行って、そういうことを感じるのも創造的な行為と等しいのではないかと思います。重要なのは、私たちみんなが同じ船に乗っている感覚で嵐も平穏な日も共に乗り越えていく、そういう感覚だと思います。

北川:ありがとうございます。南極ビエンナーレについてもお聞かせください。

ポノマリョフ:南極ビエンナーレはいくつかの重要な原理、思想を実現するために行ったプロジェクトです。中でも一番重要な原理は国を超えることです。1961年に発効された南極条約は、世界に数ある中でも非常に守られ、機能している条約です。冷戦があり、世界には様々な問題があったにも関わらず、南極条約は破られずに存在してきました。そこで、南極条約がある南極というのは、世界が平和に共生していくための一つのモデルになるのではないかと考えました。そして、民族や異なる国家の相互関係を助ける者、推進する者がアーティストであると考え、南極ビエンナーレにアーティストたちを招聘したのです。

私は北川フラムさんの芸術祭に強く影響を受けました。南極は遠いので、芸術作品を見るために移動することが南極ビエンナーレを行う唯一の方法だと思いました。南極ビエンナーレの重要な理念は動きながらということです。一つの船に乗り、共に12日間航海を続け、ある陸地に着くとアーティストが作品を組み立てて設置する。それをみんなで助けて実現したわけです。いろいろな国のいろいろな職業の人が乗っていましたが、重要なのは、みんなで協力して一つのことを成し遂げる体験であったということです。

南極圏を航海し、南極の陸地でプロジェクトを行うとても創造的な航海で、私たちは徐々に一体感を味わっていきましたが、それには南極の自然が強く関与しました。ローマの政治家のグナエウス・ポンペイウスは、「海を旅することは必要不可欠なことである。生きることよりも重要なことだ。」と。この言葉をどういう風に解釈するか?それは航海すること、海に出ることというのは、死と生の間にあることを体感することなのです。

私は今までにも南極や北極をいろいろ旅して、自分のアート作品を制作してきました。ロシアのアカデミーの研究船に乗って南極でアートプロジェクトを行った時に南極の自然や特性に驚いて、仲間やいろいろな人々を連れていきたいと思ったのが南極ビエンナーレを構想したきっかけです。私にとって詩や芸術というものは生きていく中で非常に重要なことであって、南極ビエンナーレでそういった体験を共有したいと思いました。

2017年春。アルゼンチンのウシュアイアという港からロシアの研究船で約110人による12日間の航海。

ポノマリョフさんは、この南極ビエンナーレを12年間夢見続け、ようやく実現した。

南極ビエンナーレでは、ポノマリョフさんが制作した3つの巨大な球体を船から海に沈めた。この作品を直接見ることができたのは、ダイバーと魚とクジラだけ。自然界のために芸術は何ができるかを問題提起するためのプロジェクトを展開した。

ポノマリョフ:芸術を行うことが世界の中でも非常に重要なことではないかと思います。政治も研究者も世界のことを取沙汰してきましたけれども、それでも世界の全体像を見せることはできませんでした。南極や他の大陸といったものは、古代はもっと近くにあり、それがだんだん広がっていったと考えられています。今も例えば地震を通じて、離れてしまった大陸との古いつながりや結びつきを体感することができると思います。南極も以前は暖かい大陸であってそこでは様々な獣が住み、植物が育つ緑豊かな大陸だったわけですけれども、極地に大陸が移動していくことで氷の大陸となりました。

日本にも優れた南極の探検家がいました。例えば、白瀬矗(しらせのぶ、1861年生まれ)。白瀬は南極に行く前、サハリンの洞窟でトレーニングをしていました。その当時サハリンはロシアでしたので、そこにも実は日本とロシアの南極を通じたつながりがあります。白瀬は1910年から12年にかけて南極に行き、南極点に到達したばかりのアムンセンにも会っています。白瀬は南極点には到達しなかったですけれども、それでも大きな偉業を南極で成し遂げた人物でした。帰国後、白瀬は南極に行くために借りたお金を生涯かけて支払うことになりました。自分の家も売りました。でも、白瀬の探検のおかげで南極に対する関心が大いに高まったのです。どのくらい日本で南極に対する熱が高まったかというと、ある両親が自分の子どもに南極にちなんだ名前を与えたいと思うほどでした。ですからアムンセンの乗っていた船の名前にちなんで“フラム”と名付けられた男の子もいたわけです。これはとてもユニークなことだと思います。フラムはノルウェー語で前進という意味です。だから船の名前になったわけです。たぶんフラムさんが生まれた時にご両親やおじいさんやおばあさんはその子どもの将来の性格を予見していたのだと思います(笑)。

南極はとても面白い大陸です。なぜならそこには時間がないから。子午線が一点に集まって消失するからです。船乗りなら誰でも知っていることですが、こういった状況の中、南極で船を動かすことは非常に難しいことです。ですが、時間がない南極でビエンナーレをすることで、時間ということについて考えることができました。私たちは時間のない南極でディスカッションをしたり、作品を展示したり、自分たちの時間を新たに創造しているという感覚を持つことができたのです。

北川:ちょっと余談になりますが、南極料理人という映画があって、これは堺雅人が主役で南極越冬隊の時に南極で料理を作った人の話です。越後妻有で芸術祭に関わっているのですが、そこになんと有名なタレントの小堺一機のお父さんが南極料理人だったという面白いことがわかりました。

ポノマリョフ:船乗りとしても探検家としてもアーティストとしても皆さんにお伝えしたいのは、食事をみんなで一緒に食べることがとても重要なことだというです。

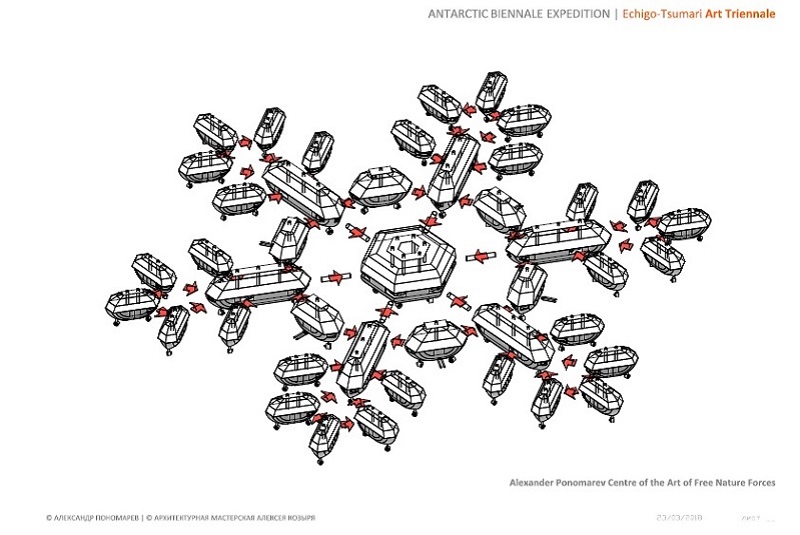

これは前回の大地の芸術祭で展示をした作品「南極ビエンナーレ フラム号2」で、未来の南極の基地を表しています。これは全ての部分が動くようになっていて、結合するとこういう形なりますが、バラバラにして移動させることができます。氷を突き進んでいくことができる、こういうものを未来に作りたいなというものの模型を作りました。この船の形に注目していただければと思うんですけれども、底がちょっと変わった形になっています。これはフラム号。これは北川フラムの元にもなった、南極を旅したフラム号ですけれども、これは例えば氷に囲まれても自然に浮かび上がるような設計になっています。そして私はこのフラム号がたくさん集まったような基地を造って、世界中のアーティストが対話をしたり制作をしたりそういうものを将来造りたいと思っています。ここには、良い料理人が何人かいることも大事です。

南極というのはどこの国家にも属していない唯一の大陸ですので、そこでいろいろなものが違って見えてきます。国家がないおかげで、自然の豊かさや動物・植物の存在感が新たな形で立ち現れてきます。南極に行くことで植物や生き物は人間に食べられたりとか、食物連鎖の一部であったりというものとはもっと別の存在として考えないといけない。そういった場所でした。風景も幻想的なもので、南極に行った人なら誰でも世界を違った見方で見始めると思います。

2018年の大地の芸術祭で展示した作品「南極ビエンナーレ フラム号2」は、ポノマリョフさんが将来作りたいという南極の基地を表している。

未来の南極の基地は、氷を割りながら進むことができる船が結合し、雪の結晶の形になっている。

南極に行けば世界の見え方が変わる。第二回南極ビエンナーレは日本の研究船で行きたいと願っているとポノマリョフさんは語った。

北川:この間、市原湖畔美術館でロシアと宇宙の関係に焦点を当てた展覧会を開催し、何人かのアーティストとともに、ポノマリョフさんも参加しました。私たちは現実的な時代、あるいは現実的な国家の中で非常にいろんな意味で独占されている。ポノマリョフさんもロシアという国の中にいてはばたく時に南極ビエンナーレというものを構想して、気持ちとして観念として国を超えて何かやろうとしていたのではないかと思っています。珠洲市三崎町小泊の、つまりそれは旧のと鉄道の終着駅がそのまま延長していったら小泊の方に来るわけですが、そこで海を越えて違う大陸あるいは宇宙、南極ということを含めた世界につながる。地はしっかり大地について、志あるいは夢は世界なり宇宙にあるという感覚というのを最涯の芸術祭の中で表現できないかと思っています。それは、宮沢賢治の話でいえば、銀河の彼方に、銀河鉄道という形でやろうとしているわけです。珠洲が時代の限界とか国の限界を超えた意志を持てる場所でありたい、実際そういうような場所だと、そういうことを珠洲に通いながら思ったということがあります。

鴻野先生は何でロシア語あるいはロシア文化をやっているのか、ということを伺いたいと思います。

鴻野:ロシア語を学んだ理由はいくつかあるんですけれども、一番重要なことだけお話しします。高校生の時にたまたますごく短い間イギリスに行ったことがありまして、その帰りに当時ソ連の上空を通ったんですけれども、非常に広い国家なので真っ暗だったんです。でも、飛行機の中からソ連を見ているとぽつぽつと光が表れて、バーッと光の点が表れてあそこに人がいるんだと思うんですけれども、それは暗闇の中のほんの一部でまた全部暗闇に包まれてしまう。その時に、隣国でありながらソ連にどんな文化があるのかとか、古いものはいろいろ伝わってきていますけれども、今の人々がどんなものを、例えば読んでいるのかとか、どんな作品が作られているのか、ということがリアルタイムで全く入ってきていない状況でした。

でも、その暗闇のなかに光が閉じ込められている状況がすごく面白い。素晴らしいものがあるのに、それが闇に包まれて外に出て行っていない状況のように思われて、自分がそこに行って面白い美術とか詩とか文学作品とかを見つけて、それを外に出したいと思いました。それが高校生の時に考えたことで、それから長い月日がたっているんですけれども今も全く成長していなくて(笑)、今もそういった延長で芸術祭のお手伝いをしています。

ポノマリョフさんもそうなんですけれども、1950年代生まれのロシアの作家は日本の文学に非常に強い関心があって、松尾芭蕉の作品も数人のロシア語訳者がほとんど全集を訳しているので、ロシア人の方が日本の古典文学にとても詳しいのですが、日本からロシアへの文学的な関心が最近あまりないので、“片思い的”とでもいえる状況です。日本文化にずっと関心を持って生きてきて、今回ポノマリョフさんも珠洲にいらして、いろいろなものに関心を持たれるわけです。塩づくりですとか、珠洲の家の豊かさ、瓦であるとか町並みであるとか、ロシアから白鳥が来ていること、珠洲の食、鉄道の歴史や地理的なこと、日本海を挟んでロシアがあること、そういった日本の、例えば珠洲のいろいろなことに関心を持っている。現代社会に入るとロシアと日本はすごく遠いところがあると思うので、お呼びするのを手伝って、そこで交流をしてロシアを開いていく、新たな関係が生まれていくことを珠洲でもお手伝いできたらなと思っています。

北川:今日ポノマリョフさんが小泊の崖のところに来て、みなさんにお見せできて嬉しかったのは、妙高の連山が見えて佐渡が見えたんですね。詠んだ場所は違うけれども、松尾芭蕉の「荒海や佐渡によこたふ天の河」というのが本当にそこの場所からもわかるということがあって、これはなかなかいいなと思いました。

個人的なことを最後に申し上げますと、高校生の時に星の王子様のサンテグ・ジュペリの「人間の土地」を読んだんです。これは本当に原点の一つですが、サンテグは初期の飛行機乗りですね。アンデスのあたりで飛行機に乗って、郵便を届けるという。サンテグが訓練をして、飛行機乗りになる時に、伝説的な飛行機乗りのギオネがサンテグに言ったことがあって、これがすごい。「サンテグくん、君はものすごく優秀な飛行機乗りになるだろう。ただ、先輩として一言だけ君に行っておくよ。飛行機に乗ると例えばあの辺まで行くと小さな灯りが見えて、そこから北北東に行けとそういう風に記号でものを見るんだけれども、それはそれでいい。だけれども、気をつけろ。それは記号としての灯りではなくて、そこには家族がいて生活しているんだぞということを忘れるな。」ということを、ギオネがサンテグに話す本当の教えなんですね。

あるいはもう一つ言う。「地図上に何も書いてない、ただの平原がある。そこには羊がいっぱい入っているかもしれない。遊んでいるかもしれない。だから地図上に何もないからと言って、動植物がいないわけではないということを忘れるな。」ということを教えとして言うんですね。これが僕にとっては決定的なことで、それが人間の土地だ、これが人間の土地だというのが続くんですが、芸術祭で珠洲とたまたま縁ができた中でそこが輝くというか、そこの一人ひとりの生活が営まれてきたんだということを芸術祭で表現したいという感じがするんですね。そんなことを鴻野先生の話を聞きながら思いました。

お二人に質問などがありましたら、みなさん聞いてくださいね。

会場1:未来の南極基地フラム号が雪の結晶に似ていると思うのですが、何か意味はあるんでしょうか?

ポノマリョフ:はい。おっしゃる通り雪の結晶の形には、とても重要な意味があるんです。雪の結晶は普遍的で機能的でなおかつ完成された形だからです。それと同時に雪の結晶はああいった建築をする時に実現できるリアルな形だからです。そして、雪の情熱というものも大事なところです。南極に降り積もる雪、北極を覆いつくす雪というのは私たちが生きる情熱の象徴にもなっています。南極や北極というのは天体について考える上でとても特別な自由な空間だと思います。南極や北極がなければ私たちは生きていくことができない。なぜなら地球が非常に高熱になって環境が大きく変わってしまうからです。越後妻有で作った作品は「フラム号2」という作品だったわけですけれども、そこで雪の結晶を使ったのは、やはり越後妻有が雪国であるから、新潟に対する思いとか日本文化の詩的なものや憧憬や尊敬というものも表明しています。

会場2:南極に行って一番感動したことを伺いたいです。

ポノマリョフ:南極で一番感動したことというのはそこで感じた感覚です。世界はすでにある、実現している、そして素晴らしいものである。完成されている、深いものである、ということ。人は小さい存在ではあるけれども、人は例えば作品によって、世界を表現することができる。これはデカルトも同じようなことを言っていますが、そういった感覚を得たことが南極に行って一番感動したことでした。そして人は誰でも南極に行くと自分の内面を再発見することができる。それも大きな体験だと思います。

次回の奥能登国際芸術祭で作品展開を予定している、珠洲市三崎町小泊の視察をしたポノマリョフさん。旧のと鉄道の廃線をテーマにした作品を展開予定。

旧のと鉄道の終着駅・蛸島。そこで途切れる鉄道線路のその先に小泊は位置している。そこからさらに海へ大陸へとイマジネーションが広がる特別なロケーション。

珠洲市狼煙町の禄剛埼灯台も訪れ、ウラジオストク(ロシア)まで772kmと書かれた看板の前で記念撮影。

Oku-Noto Fram cram school.

photo by Mao Yamamoto

アートディレクター

1946年新潟県高田市(現上越市)生まれ。東京芸術大学卒業。

主なプロデュースとして、現在のガウディブームの下地をつくった「アントニオ・ガウディ展」(1978‐1979)、日本全国80校で開催された「子どものための版画展」(1980‐1982)、全国194ヶ所38万人を動員し、アパルトヘイトに反対する動きを草の根的に展開した「アパルトヘイト否!国際美術展」(1988‐1990)等。

地域づくりの実践として、「ファーレ立川アート計画」(1994/日本都市計画学会計画設計賞他受賞)、2000年にスタートした「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」(第7回オーライ!ニッポン大賞グランプリ〔内閣総理大臣賞〕他受賞)、「水都大阪」(2009)、「にいがた水と土の芸術祭2009」「瀬戸内国際芸術祭2010、2013、2016」(海洋立国推進功労者表彰受賞)等。